在当代航空工业的宏大叙事中,有一种被称为“机械血液”的关键材料长期隐于幕后却又举足轻重——航空液压油。2025年7月,中国石化研发的SINOPEC AEH I型航空抗燃磷酸酯液压油获得民航局适航批准,标志着中国成为全球第三个掌握该技术的国家,一举打破了美法两国长达40年的垄断。这一突破不仅为C919等国产大飞机注入了“中国血”,更揭示了从“卡脖子”到自主可控的科技突围路径,展现了高端制造业“链式创新”的典型样本。

从“断供恐惧”到自主可控:液压油的战略意义

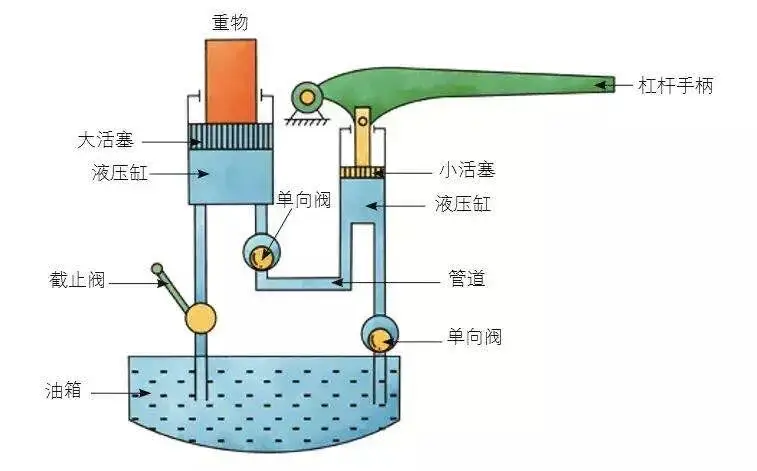

航空液压油是飞机操纵系统的核心介质,负责传递起落架收放、舵面偏转等关键动作的能量。一旦失效,飞机将在几分钟内失控。在军事领域,2022年曾因国际局势导致某进口品牌延迟交付,中国战备任务一度濒临中断,最终依靠72小时紧急调运才化解危机。这一事件暴露出液压油作为“航空生命线”的战略属性——它不仅是工业产品,更是关乎国家航空安全与国防自主的战略资源。

长期以来,全球航空液压油市场被美法企业垄断92%的份额,壳牌、埃克森美孚等公司通过技术封锁与标准壁垒构筑起极高的行业门槛。这种垄断带来的不仅是经济成本问题(进口产品单价高昂),更是供应链安全的巨大风险。中国民航液压油年需求量达4.2万吨(2025年),预计2030年将增长至5.1万吨,若无自主生产能力,整个航空产业的发展都将受制于人。

更深层次的挑战在于适航认证体系。液压油不仅研发技术难度高,适航验证技术更长期被国外机构垄断。中国民航局自2019年起秘密启动“航油自主”工程,在河北建设国内首个适航审定验证平台,才逐步打破这一困局。这种“认证霸权”的突破,比产品本身的研发更具战略意义——它意味着中国从“接受标准”转向“制定标准”,在全球航空产业规则制定中获得了话语权。

技术突破的四重维度:中国方案的创新路径

航空液压油的技术攻关是一场多维度创新。从技术特性看,SINOPEC AEH I型油展现了四项突破性性能:

- 极端温度适应性:在-54℃低温下正常启动,260℃高温下保持稳定,跨越300℃温差的性能表现超越国际标准;

- 抗压稳定性:借鉴歼-20军用液压油配方,将适用压力从28MPa提升至45MPa,满足先进战机瞬时高压冲击需求;

- 阻燃安全性:自燃点达399℃以上,通过歧管试验、高压喷雾点火试验等严苛测试,显著降低液压系统泄漏引发的火灾风险;

- 材料相容性:与300余种航空合金材料兼容,避免对密封件、管路的腐蚀,这一数据库将新产品认证周期从24个月压缩至8个月。

在产业链自主化方面,中国实现了从基础油到添加剂的全链条突破。中石化在茂名投产的III+类基础油生产线收率达89%,江苏高科石化突破的HK-38高温抗磨剂技术使油品耐受温度达180℃。这些上游材料的国产化,彻底摆脱了对进口α烯烃的依赖,构建起完整的产业生态。

军民融合是另一创新维度。军用RP4350液压油的技术反哺(用于歼-20起落架),不仅提升了民航液压油性能,更创造了“军技民用-民用反哺”的良性循环。这种协同效应带来显著经济效益——SINOPEC AEH I单价较进口产品降低30%,且实现“一油适配多机型”,使航司库存成本下降40%。

一滴油里的工业生态:航空液压油的多元应用

航空液压油的战略价值远超航空领域本身。在军事装备中,沈阳特力10号航空液压油已广泛列装部队,保障战机、坦克、舰艇液压系统的机动可靠性;在超级工程领域,深海钻探机、核电站机器人依赖其抗高压、耐腐蚀特性;民用领域,地铁盾构机的刀盘驱动系统若液压油失效,整机可能卡死在岩层中。

航海应用更具挑战性。潜艇舵机液压系统必须抗盐雾、防海水乳化,否则将危及隐蔽性与安全性。而海上平台液压油需在盐雾、高湿环境中保持稳定性,这对国产油品的环境适应性提出了严苛要求。这些多元场景验证了航空液压油作为“工业血液”的基础性作用,其技术突破实际上提升了整个高端装备制造业的“血液循环系统”。

更具前瞻性的是绿色液压油的研发。中航工业与中石化联合开发的植物酯液压油生物降解率>98%,碳排放强度降低42%,28天自然分解的特性彻底解决机场土壤污染问题。这恰与欧盟《绿色新政》的减排要求契合,为中国产品参与全球竞争提供了“绿色筹码”。包头稀土研究院的纳米氧化铈添加剂技术,更将摩擦系数降至0.001(接近超流体),展现了从追赶到引领的技术跃迁。

标准之争与全球产业格局的重塑

中国液压油的突破本质上是标准体系的胜利。2020年12月,民航局发布《航空抗燃磷酸酯液压油》(CTSO-2C706)技术标准,首次建立自主审定体系。这套标准不仅涵盖常规理化指标,更包含极端工况模拟:500小时高温循环试验、300小时加氯腐蚀试验、8000小时台架测试等,其严苛程度与国际标准接轨,但测试方法更贴合中国材料体系。

标准自主引发全球产业格局震荡。西方巨头面临“中国效应”——壳牌被迫在天津设厂技术授权,埃克森美孚第四代磷酸酯技术尚未投产,中国生物基液压油已进入试飞阶段。更具深意的是“一带一路”的标准输出:马来西亚亚航采购200吨试用,哈萨克斯坦维修基地引入中国再生技术,这种技术授权与标准扩散,正在改写全球航空油料的市场规则。

在微观层面,液压油突破揭示了高端制造业的创新规律。它既需要“毫米级精度上绣花”的工匠精神(磷酸酯分子活性控制误差<0.001%),又依赖“-30℃至220℃循环百次”的工艺积累,更是国家战略(民航局布局)、企业创新(中石化攻关)、基础研究(材料数据库)协同的结果。这种“政产学研用”五位一体模式,或是破解更多“卡脖子”难题的通用密钥。

大国重器的哲学启示:硬科技与软实力的辩证

液压油的突围蕴含着深刻的创新哲学。从技术层面看,它证明了“边缘创新”的价值——在关注发动机、航电系统等“明星部件”时,基础材料的突破同样能撬动产业升级。从国家竞争视角看,它诠释了钱学森“手里没有剑,和有剑不用,是两回事”的战略思想,这种“非对称赶超”智慧,正是中国科技突围的典型路径。

更深层的是工业文化层面的启示。液压油的突破既依赖“十年磨一剑”的坚持(4年攻坚),又需要“跨界融合”的思维(军民用技术转化),更离不开“标准引领”的视野。这些特质共同构成了高端制造业所需的创新生态,也是中国工业从规模优势向质量优势转型的关键。

当国产大飞机C919的起落架在-54℃的漠河极寒中平稳收放,当运-20在雷暴天气中从容穿行,这些“大国重器”的锋芒背后,是那滴纯度99.999%的淡黄色液体在默默支撑。它见证了中国从“断供焦虑”到“规则重构”的蜕变,也预示着中国制造在更多隐形赛道的崛起——那里没有聚光灯,但决定着工业皇冠的真正重量。

发表回复