在全球科技产业格局剧烈震荡的今天,人工智能芯片领域正上演着一场关乎国家实力与技术主权的世纪之争。英伟达CEO黄仁勋近期连续四个月大规模减持公司股票,套现数亿美元的行为,恰如一面镜子,映射出全球AI芯片市场竞争态势的深刻变化。本文将从黄仁勋套现行为切入,深入分析国产AI芯片的突围路径与市场格局演变,解构英伟达面临的真实挑战,并展望中美在AI芯片领域的竞争前景。

黄仁勋的”预警式”套现:个人行为还是市场信号?

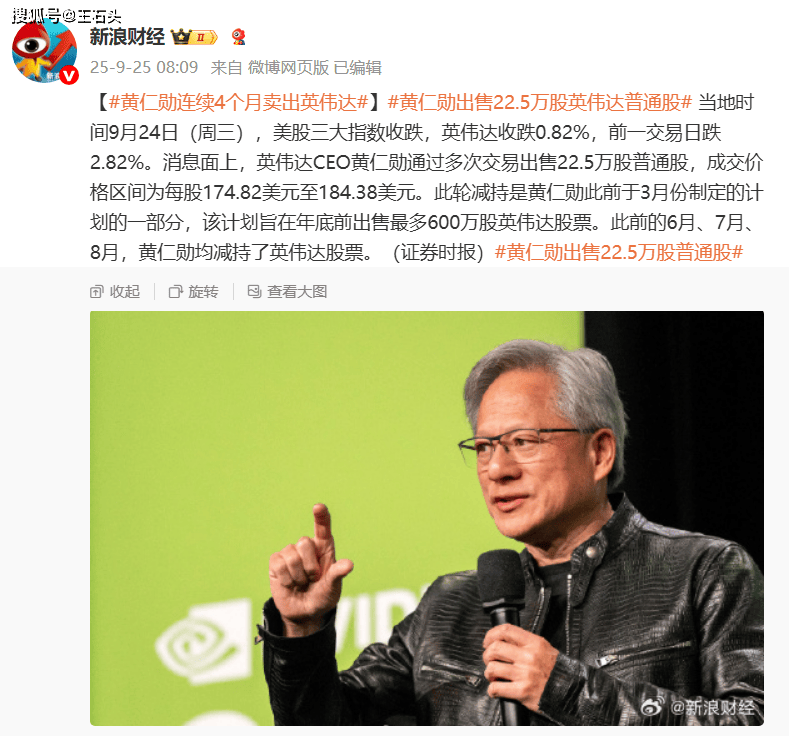

美国证券交易委员会(SEC)披露的文件显示,英伟达CEO黄仁勋自2025年6月起开启了密集减持模式。从6月20日到7月18日不到一个月时间里,他就减持逾100万股,套现约2亿美元;而自6月20日起至9月25日,黄仁勋以每次卖出约5万股或7.5万股的频率,连续4个月减持公司股票,累计套现规模已达数亿美元级别。这种减持并非临时起意,而是依据10b5-1规则进行的预设计划——该规则允许上市公司内部人士事先安排股票交易,以避免内幕交易嫌疑。表面上看,这只是高管个人财务管理的常规操作,但放在当前AI芯片产业格局剧变的背景下,这一行为难免引发市场深度解读。

黄仁勋的减持行为呈现出三个显著特征:持续性(连续四个月不间断)、规模性(数亿美元级别)和高位性(英伟达市值突破4.3万亿美元登顶全球之际)。截至2025年7月,英伟达市值一度突破4万亿美元,成为全球首家达到这一里程碑的企业。如此亮眼的市值表现本应增强内部人士的持股信心,但创始人的反向操作不能不令人深思。尤其值得注意的是,这并非黄仁勋首次大规模套现。早在2024年9月,他就完成了600万股减持计划,套现超7亿美元;2024年6月至8月期间,他又抛售了价值约5亿美元的股票。这种持续”瘦身”行为与英伟达表面风光形成鲜明对比。

从市场心理学角度分析,企业家减持行为往往传递出对行业前景的隐性判断。ValueEdge Advisors副主席Nell Minow作为股东曾表示:”我希望高管非常看好公司股票,一直想着股票会很快市值大涨,而不是觉得最好卖掉一些,因为怕把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。” 黄仁勋的密集套现,或许正反映了他对英伟达未来增长空间的审慎预判——在国产AI芯片集体突围的背景下,英伟达的”技术护城河”正在被逐步瓦解,市场垄断地位面临前所未有的挑战。

国产AI芯片的”非对称突围”战略

中国AI芯片产业的崛起已是不争的事实,但其突围路径却与许多人的预期不同。面对英伟达在GPU领域的技术优势,中国企业选择了一条差异化竞争道路,通过系统级创新弥补单芯片性能的不足,实现了令人瞩目的”非对称突围”。

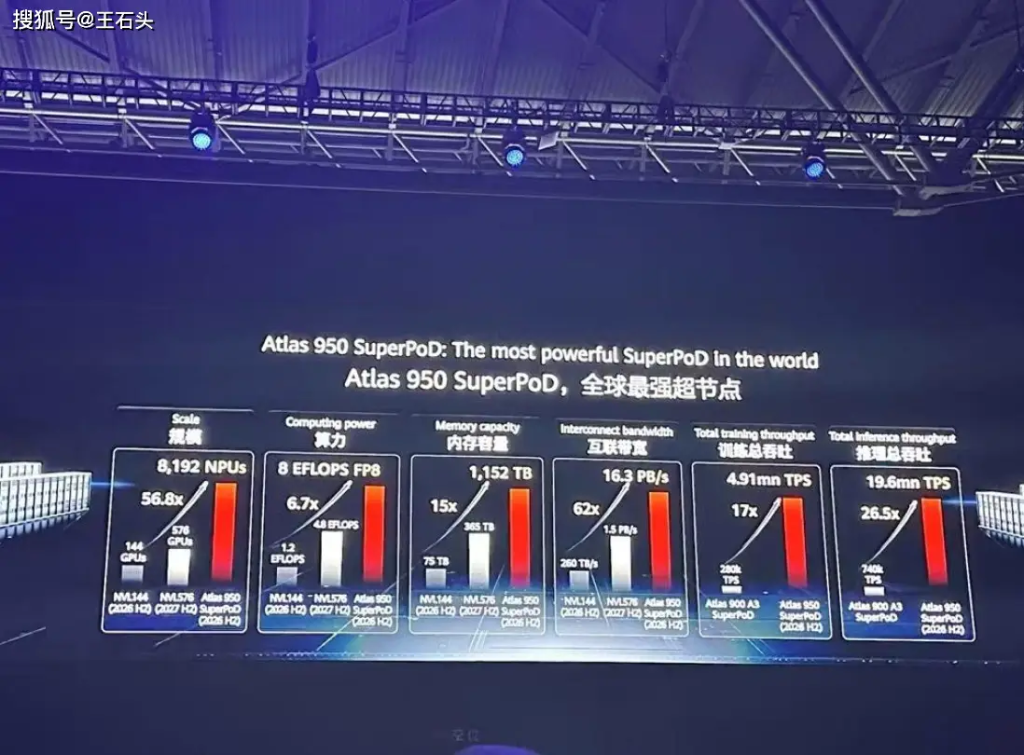

华为在这一战略中扮演了领军角色。华为轮值董事长徐直军在全联接大会上公布的昇腾芯片路线图显示,2026年至2028年将实现三代产品迭代,直指英伟达最新Blackwell架构。他坦言:”我们承认,单颗芯片算力与英伟达仍有差距”,但华为通过灵衢互联协议实现了”万卡超节点,一台计算机”的系统架构创新。具体而言,华为发布的Atlas 950 SuperPod超节点支持8192张昇腾卡,其卡规模是英伟达2026年要推出的NVL144S的56.8倍,互联带宽是其62倍。这种以集群优势弥补单芯短板的技术路线,正在改变AI芯片产业的竞争规则。

除华为外,百度、阿里等科技巨头也在自研芯片领域取得突破。百度基于”昆仑芯P800″加速卡的规模化集群已进入新版文心一言的训练试验。2025年,昆仑芯还中标了中国移动人工智能通用计算设备(推理型)集中采购项目的十亿元级订单,在”类CUDA生态”标段的三个标包中均拿下主要份额。阿里则宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施,过去四个季度已在AI基础设施以及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。这些投入正在转化为技术成果,推动国产芯片从”能用”向”好用”迈进。

市场数据印证了国产替代的加速进行。据IDC数据,2024年中国本土AI芯片品牌渗透率约30%,相较上年同期的15%实现了翻倍增长。Bernstein研报预测,2025年国内AI芯片需求将达到395亿美元,本土化率将从2023年的17%增长至2027年的55%。更值得注意的是,国产芯片已从边缘场景向核心领域渗透。英国《金融时报》报道称,前期DeepSeek在小批量中国国产芯片上的测试表明,用国产芯片进行模型培训”完全可行”。随着越来越多国产芯片适配DeepSeek标准并提高性能,中国正构建起自主可控的AI软硬件生态。

从技术路线看,全球AI芯片市场正呈现”GPU领跑、ASIC崛起”的格局。在这一趋势下,中国企业展现出灵活的技术布局能力:华为海思、寒武纪、昆仑芯等专注于ASIC芯片;海光信息、摩尔线程、沐曦集成等则发展GPU技术。前Arm中国董事长吴雄昂预测:”在未来的AI芯片市场结构中,ASIC的市场占比会逐步提升。这种ASIC类型的AI芯片最终可能会和英伟达的GPU类型芯片各占半壁江山。” 这种多元化的技术路径,增强了中国在AI芯片领域的战略韧性,为不同应用场景提供了多样化选择。

英伟达的”护城河”危机与黄仁勋的真实焦虑

英伟达过去几年的辉煌业绩建立在三根支柱上:技术领先的GPU架构、完整生态的CUDA平台以及全球垄断的市场地位。然而,随着国产AI芯片的集体突围,这三根支柱正在同步动摇,英伟达的”护城河”面临前所未有的危机。

中国市场曾是英伟达的”利润奶牛”,但这一战略市场正在快速流失。黄仁勋本人坦言,四年前英伟达在中国的市场份额高达95%,而到2025年已骤降至50%。沐曦集成招股书披露的数据更为触目惊心:2021年至2024年,英伟达在中国的营收占比从26.42%下降至13.11%。这一下滑趋势与国产替代政策、美国出口管制等因素相关,但根本原因在于中国AI芯片厂商技术能力的快速提升。华为创始人任正非的表述颇具代表性:”芯片问题没必要担心,用叠加和集群等方法,计算结果上与最先进水平是相当的……软件是卡不住脖子的。”

英伟达面临的另一重挑战来自技术路线的变革。当前AI芯片市场已形成GPU与ASIC两大阵营,前者擅长通用计算,后者专精特定场景。随着AI应用场景的固化与算法成熟,ASIC芯片在能效比与成本上的优势日益凸显。野村证券报告预测,到2026年,随着Meta和微软的大规模部署,ASIC出货量有望超越英伟达GPU。面对这一趋势,英伟达CEO黄仁勋在财报会议上不得不回应ASIC的挑战:”英伟达也不只做GPU,还做CPU和配套的网络产品等。” 这种辩解恰恰暴露了其战略焦虑。

更令英伟达担忧的是,中国厂商不仅在硬件上追赶,还在软件生态上加速构建替代方案。华为推出的昇思(MindSpore)框架、百度打造的”类CUDA”环境,都在试图打破英伟达CUDA的生态垄断。中国信息通信研究院发布的报告指出,在AI计算架构层面,通用性和专用性正不断融合,这种融合将重塑产业格局。正如吴雄昂所言:”未来5-10年,GPU将继续扮演最重要的角色,ASIC也在快速崛起,最终大概率形成一种混合或融合性架构。” 这种架构变革中,英伟达的传统优势可能被稀释。

英伟达2026财年第二季度的财报数据已显露增长隐忧。虽然该季度营收467.43亿美元,同比增长56%,净利润264.22亿美元,同比增长59%,但数据中心收入411亿美元,略低于市场预期。财报公布后,英伟达盘后股价一度跌5%,市值蒸发1300亿美元。这一市场反应表明,投资者开始质疑英伟达持续高增长的能力。黄仁勋解释称:”每年与数据中心基础设施建设相关的6000亿美元资本开支,只计入了投入最大的四个厂商。” 但他也不得不承认:”能源将一直是AI基础设施建设的限制因素。” 这些表述折射出英伟达面临的增长天花板。

中美AI芯片之争:技术自主权与国家战略的较量

当我们将视角从企业竞争提升至国家战略层面,会发现AI芯片领域的角逐早已超越商业范畴,成为中美科技竞争的关键战场。这场较量不仅关乎企业利润,更牵涉技术自主权、产业安全与数字经济主权等战略议题。

中国AI芯片产业的快速崛起,首先得益于国家层面的前瞻布局与政策支持。”十四五”规划将人工智能芯片列为重点突破领域,通过大基金等渠道引导产业投入。与此同时,美国对华技术封锁的”卡脖子”行为,客观上加速了中国自主创新的进程。德国之声网站分析称:”在AI芯片领域,中国似乎越来越不怕被美国’卡脖子’了。” 这种变化源于中国在芯片设计、制造、封装测试全产业链的进步,以及软硬件协同生态的构建。

从市场规模看,中国拥有全球最庞大的AI应用场景与数据资源,这为国产芯片提供了试炼场与迭代空间。弗若斯特沙利文预测,中国的AI芯片市场规模将从2024年的1425.37亿元,激增至2029年的1.34万亿元,2025年至2029年的年均复合增长率为53.7%。如此高速增长的市场,正培育出一批具有国际竞争力的企业。IDC数据显示,目前国内AI芯片厂商前三名分别是华为海思、百度旗下的昆仑芯和寒武纪。这些企业通过深耕垂直领域,逐步积累技术实力与市场口碑。

中国AI芯片产业的另一优势在于系统级创新能力。当单芯片性能暂时落后时,中国企业通过集群计算、软件优化等系统级方案弥补硬件差距。华为创始人任正非的精辟论述揭示了这一路径:”中国单芯片还落后美国一代,但通过数学补物理、非摩尔补摩尔、用群计算补单芯片,在结果上也能达到实用状况。” 这种系统思维与工程能力,正是中国制造业的传统强项,如今被成功移植到AI芯片领域。

面向未来,AI芯片产业将进入更加激烈的”春秋战国“时代。正如吴雄昂所言:”现在有些类似20世纪80年代,那时PC刚出来,CPU处于’春秋战国时代’,AI芯片也会进入’春秋战国时代’。” 在这一阶段,技术路线将百花齐放,市场格局将重塑重构。对中国企业而言,机遇与挑战并存:一方面要突破7纳米至5纳米、3纳米的工艺瓶颈;另一方面需构建完整的系统整合能力与软件生态。只有同时攻克这两大难关,才能真正实现技术自主可控。

风暴前的宁静:全球AI芯片产业走向与投资启示

站在2025年的历史节点回望,英伟达市值的飙升与黄仁勋的套现形成鲜明对比,这一矛盾现象背后是全球AI芯片产业的深刻变革。对投资者、产业观察者与政策制定者而言,准确把握产业走向至关重要。

从技术演进角度看,AI芯片正经历从通用到专用、从单芯到集群、从硬件到软硬协同的转变。中国信息通信研究院的报告指出,在AI计算架构层面,通用性和专用性不断融合,以实现通用性和高性能的平衡。这种融合催生了新的技术范式,也为后发企业提供了弯道超车的机会。华为的集群计算方案、百度的”类CUDA”生态、寒武纪的ASIC芯片,都代表着差异化的技术路径,共同构成了对英伟达的多元挑战。

市场格局方面,英伟达短期内仍将保持领先地位,但市场份额不可避免地被侵蚀。据野村证券报告,目前英伟达GPU占AI服务器市场80%以上份额,ASIC仅占8%~11%,但到2026年ASIC出货量有望超越GPU。这一转变中,中国厂商将扮演重要角色。百度昆仑芯、华为昇腾等产品不仅在境内替代英伟达芯片,还开始进军国际市场,全球竞争格局因此改变。

对投资者而言,黄仁勋的套现行为是一个值得重视的信号。企业家对行业前景的敏感度远超外界,其股票操作往往隐含对未来的预判。结合英伟达高管集体减持(如董事会成员Mark Stevens出售价值约1.25亿美元的股票),以及知名对冲基金埃利奥特管理公司警告英伟达处于”泡沫”之中的观点,投资者需警惕AI芯片概念股的估值风险。特别是在中国厂商加速替代的背景下,英伟达的高利润率能否持续存在疑问。

对政策制定者而言,中国AI芯片产业的崛起证明了自主创新战略的正确性,但也暴露出薄弱环节。项立刚提醒:”经过数年技术积累,国内企业在芯片设计方面虽然已具备一定基础,但在制造环节仍面临挑战。” 未来需要进一步加强芯片制造工艺研发,构建自主可控的全产业链。同时,应鼓励企业间的协同创新,避免低水平重复建设,形成攻克关键技术的合力。

在这场AI芯片的世纪大战中,中国企业已从追随者变为有力的竞争者。黄仁勋的套现或许只是风暴来临前的一个征兆,更大的产业变革正在酝酿。当中国凭借庞大市场、政策支持和系统级创新构建起独立生态体系时,全球AI芯片产业将迎来真正的多极时代。这场竞争没有退路,因为它不仅关系企业兴衰,更关乎国家在未来数字文明中的话语权与战略主动。

发表回复