在当今追求健康生活的潮流中,无糖甜饮料以其“0糖0卡”的标签成为众多消费者的首选,尤其是那些既想享受甜味又担心糖分摄入过量的人群。然而,最新科学研究却为这一“健康神话”敲响了警钟。本文将系统梳理无糖甜饮料的潜在健康风险,剖析其作用机制,并为不同人群提供科学合理的饮用建议。

无糖饮料的全球流行与市场现状

无糖饮料市场近年来呈现爆发式增长,据行业报告显示,2023年中国无糖饮料市场规模已达401.6亿元,预计到2028年将增长至815.6亿元。在即饮茶领域,无糖产品占比已达32%,农夫山泉、三得利、元气森林等品牌纷纷加入市场竞争,甚至通过价格战抢占市场份额。这种快速增长反映了消费者对健康饮食的追求,但同时也暴露出公众对无糖饮料认知上的误区。

无糖饮料之所以能够提供甜味却不含糖分,是因为添加了各种代糖(甜味剂)。这些代糖主要分为两大类:人工甜味剂(如糖精、阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖等)和天然甜味剂(如山梨糖醇、赤藓糖醇、木糖醇等糖醇类,以及甜菊糖苷、罗汉果糖苷等非糖醇类)。根据我国《预包装食品营养标签通则》,每100毫升饮料中含糖量≤0.5克即可标注为“无糖”,但这并不意味着这些饮料完全没有甜味,而是通过添加甜度极高的代糖来实现甜味体验。

无糖甜饮料与糖尿病风险的关联研究

澳大利亚蒙纳士大学的一项大规模追踪研究结果令人震惊:与几乎不喝无糖甜饮料(每月少于1次)的人相比,每天至少喝一杯的人患2型糖尿病的风险升高了38%。即使不是每天饮用,每周喝1-6次无糖甜饮料的人,患病风险也有明显上升。这项研究针对3.6万名40-69岁中老年人进行了长达14年的追踪,在排除体重、饮食等其他干扰因素后,这一关联依然显著存在。

更令人担忧的是,研究发现运动虽然能降低风险,但无法完全抵消无糖甜饮料带来的负面影响。每周饮用超过2份无糖甜饮料的人群,即使运动量达标(≥150分钟中高强度运动/周),糖尿病风险仍可能升高7%。这表明单纯依靠增加运动量并不能完全弥补无糖甜饮料对代谢系统的潜在危害。

值得注意的是,哈佛大学的一项针对19万人的研究也得出类似结论:每天喝2杯无糖饮料,糖尿病风险增加11%。这些研究虽然不能直接证明因果关系,但揭示的相关性已经足够引起警惕。一种可能的解释是,饮用无糖甜饮料的人群本身饮食习惯可能较差,但研究通过调整相关变量后,依然发现风险上升,说明代糖本身可能存在独立影响。

人工甜味剂的“狼来了”效应与代谢紊乱

人工甜味剂虽然几乎不含热量且不直接升高血糖,但世界卫生组织在2023年5月15日已明确提醒:不建议将非糖甜味剂用于体重控制或降低非传染性疾病风险。这一建议基于多项研究发现的人工甜味剂对代谢系统的复杂影响。

研究表明,每天多喝250毫升人工甜味剂饮料,肥胖风险增加21%,2型糖尿病风险增加15%,且这种风险与摄入量呈线性关系,即喝得越多,得病风险越高。更令人担忧的是,每天饮用人工甜味剂饮料的人群全因死亡率也有所上升,其他慢性疾病风险同步增加。

从生理机制来看,人工甜味剂会引发一系列复杂的代谢紊乱:

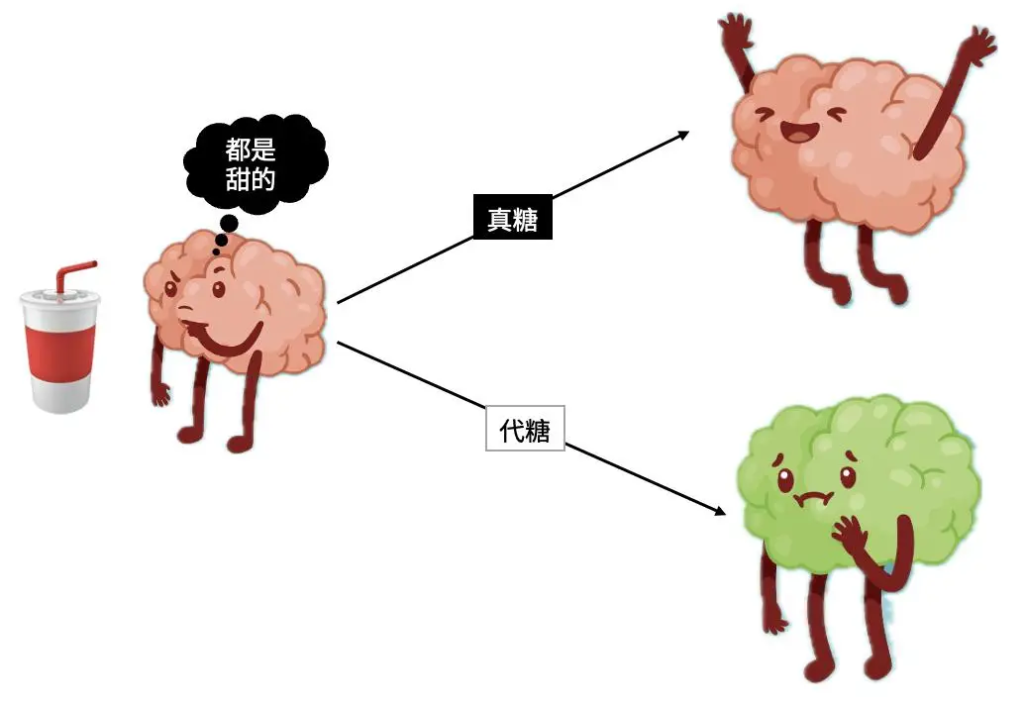

- “假甜信号”干扰代谢调节:当代糖的甜味刺激味蕾时,大脑误以为有糖分进入体内,促使胰腺分泌胰岛素。然而实际上并没有相应的葡萄糖进入血液,这种“狼来了”的反复欺骗会导致胰岛素敏感性下降,最终引发胰岛素抵抗。有网友形象地比喻:“味觉告诉大脑吃糖了,大脑告诉胰腺快开工,胰腺使劲分泌胰岛素后,发现没有想象中那么多糖,反复几次以后,就是狼来了的故事。”

- 食欲调节紊乱:悉尼大学的研究发现,长期摄入人工甜味剂会影响大脑的“奖赏中枢”,导致食欲增加。动物实验中,食用人工甜味剂的果蝇比对照组多摄取了30%的食物和热量。这是因为当大脑感知到甜味却未获得预期的能量时,会通过增加食欲来补偿能量缺口。

- 肠道菌群失衡:人工甜味剂可能改变肠道微生物组成,破坏有益菌群,诱发炎症反应,加剧脂肪堆积和代谢综合征。这种菌群失衡进一步影响能量代谢和葡萄糖处理能力。

- 甜味依赖与饮食习惯改变:长期摄入人工甜味剂会增加对甜食的偏好,影响整体饮食质量。研究发现,摄入更多人工甜味剂饮料的人往往会选择更多高热量、高糖食物,形成恶性循环。

无糖饮料对其他健康领域的潜在危害

除了糖尿病和代谢紊乱外,多项研究还揭示了无糖甜饮料对其他健康领域的负面影响:

- 心血管系统风险:研究发现,血液中赤藓糖醇水平升高与主要不良心血管事件(MACE)风险显著相关。摄入30克赤藓糖醇后,血浆水平可显著升高并持续超过2天,远超血栓形成相关的阈值。特别值得注意的是,有心血管病史的人群血液中赤藓糖醇水平较高时,3年内发生重大心脏事件的风险翻倍。木糖醇也被发现与心血管风险相关,血液中木糖醇水平高的人,三年内发生心肌梗死、中风或死亡的风险增加57%。

- 大脑衰老加速:一项针对1.2万名健康中老年人的研究发现,每天一罐无糖汽水与大脑衰老加速1.6年相关。虽然这一关联的机制尚待进一步研究,但已经为无糖甜饮料的神经健康影响敲响了警钟。

- 癌症风险:法国一项针对10万人的研究发现,人工甜味剂(如阿斯巴甜)摄入较多者,整体癌症风险增加13%,乳腺癌风险增加22%。虽然这一领域仍需更多研究验证,但初步结果已经值得警惕。

- 呼吸系统疾病:2024年厦门大学的研究显示,饮用人工甜味剂饮料可能增加患慢阻肺、哮喘和哮喘慢阻肺重叠综合征的风险。每天饮用超过500毫升人工甜味剂饮料,与慢阻肺发病率增加50%、哮喘发病率增加30%相关。更令人震惊的是,每天多喝250毫升人工甜味剂饮料,与哮喘慢阻肺重叠综合征发病风险增加184%相关。

不同人群的风险差异与饮用建议

面对无糖甜饮料的潜在健康风险,不同人群应根据自身情况采取差异化策略:

- 健康成年人:偶尔饮用无糖甜饮料风险较低,但应避免形成日常习惯。尤其要警惕将无糖饮料当作“健康选择”而放纵饮用的心理。研究强调,即使是相关关系也值得重视,在更多因果证据出现前,采取预防性原则是明智之举。

- 控糖、减肥人群:人工甜味剂可以作为短期过渡方案,帮助减少糖分和热量摄入,但不能依赖其长期控制体重或血糖。减肥的核心仍是热量收支平衡,控糖的关键在于整体饮食结构调整。国家食品安全风险评估中心总顾问陈君石指出:“甜味剂可作为控糖人群的糖替代方案,但不能直接帮助减重。”

- 心血管疾病高危人群:应特别谨慎对待糖醇类无糖甜饮料,尤其是含有赤藓糖醇和木糖醇的产品。有血栓病史、心血管病史的人群最好避免大量摄入这两种代糖。

- 儿童与青少年:发育中的神经系统可能对人工甜味剂更为敏感。悉尼大学的研究还发现人工甜味剂会诱发多动症和失眠症,降低睡眠质量。家长应培养孩子对天然食物风味的接受度,而非依赖甜味饮料。

- 老年人:考虑到无糖甜饮料与大脑衰老加速的关联,老年人应尽量减少代糖饮料摄入,选择更天然的饮品。

健康饮品的替代选择与科学建议

面对无糖甜饮料的潜在风险,专家们一致推荐更健康的饮品选择:

- 白开水:是最佳选择,能够维持生理平衡、促进代谢。若追求风味,可添加柠檬片或薄荷叶,既增添风味又能获得植物活性成分的额外健康益处。

- 无糖淡茶和咖啡:绿茶、红茶、乌龙茶等富含茶多酚等抗氧化物质,能在一定程度上降低心血管疾病风险;黑咖啡也被证明有多种健康益处。但需注意避免添加糖或其他甜味剂。

- 天然水果:水果中的果糖虽为天然糖分,但富含膳食纤维、维生素和抗氧化物质,能延缓糖分吸收,避免血糖骤升。完整水果比果汁更健康,因为保留了更多膳食纤维。

- 警惕“0糖”标签:即使是标有“0糖”的食品,也可能含有少量糖分或代糖,长期摄入可能对身体产生不良影响。阅读成分表,了解产品真实内容至关重要。

- 逐步减甜:通过逐步减少甜味剂和糖的摄入,让味蕾适应更天然的食物风味。国家卫生健康委倡导的“三减三健”(减糖、减盐、减油、健康牙齿、健康体重、健康骨骼)原则提供了科学指导。

总结与展望

综合最新研究证据,无糖甜饮料尤其是含有人工甜味剂的产品,并非如市场宣传那般是健康无忧的选择。虽然其在短期内可以帮助减少糖分和热量摄入,但长期大量饮用可能带来糖尿病、肥胖、心血管疾病、大脑衰老加速等多种健康风险。这些风险主要通过干扰代谢调节、破坏肠道菌群、改变饮食偏好等机制实现。

科学界对代糖的健康影响仍存在一些争议。科信食品与健康信息交流中心主任钟凯指出,部分研究存在方法学局限,如依赖自报数据、可能存在的因果关系倒置等。同时,他也强调:“糖尿病是一种代谢性疾病,和糖的摄入没有直接关系,更不用说甜味剂了。”各国监管机构也普遍认为,在批准用量下,甜味剂是安全的。然而,这种“安全”更多指急性毒性层面,对长期慢性影响的认知仍在不断更新中。

面对这一复杂图景,消费者应采取理性态度:既不恐慌性排斥所有无糖甜饮料,也不盲目将其视为健康选择。适度与多样是饮食健康的核心原则。对于特别关注健康的人群,逐步减少对甜味的依赖,培养对天然食物风味的欣赏,可能是最根本的解决方案。正如专家所言:“真正的健康之道是减少对’甜’的依赖,而非寻找糖的替代品。”

发表回复