一、王正行惨败的技术与心态双重崩盘

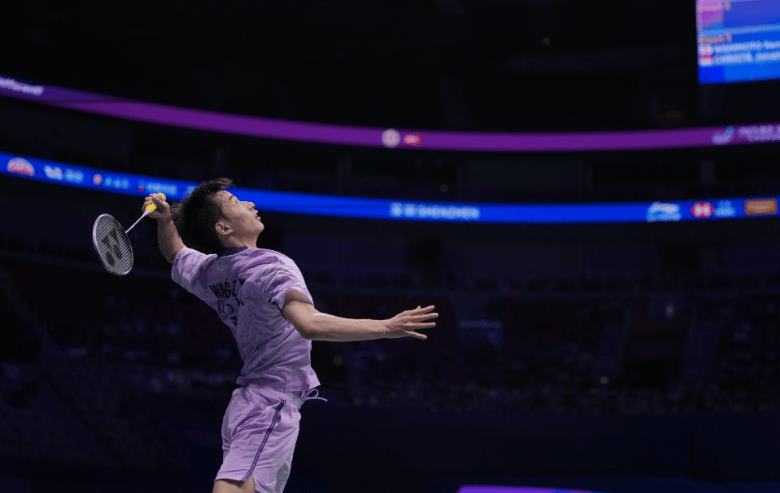

在2025年韩国公开赛男单首轮中,19岁的王正行以6-21、19-21的悬殊比分不敌马来西亚选手贺首维,遭遇连续三站赛事“一轮游”。首局比赛堪称“灾难性表现”——发球落点过浅、吊球出界、杀球下网等主动失误频发,平均每3分就出现1次非受迫性失误,最终仅得6分的局面暴露出其技术稳定性严重不足。次局虽一度咬住比分至19平,但关键分上的网前放网未过、接发球判断失误等“习惯性崩盘”再次葬送翻盘机会。这种“领先不会打、关键分必失误”的现象并非孤例:此前中国大师赛对阵安赛龙时,他曾因被连追7分心态崩溃;香港赛面对周天成时同样因失误过多导致“对手无需主动进攻即可得分”的尴尬局面。

更深层的问题在于对手的针对性压制。贺首维虽世界排名仅37位,但其401km/h的杀球速度和快速进攻节奏,彻底放大了王正行移动速度慢、防守薄弱的缺陷。比赛中贺首维通过提速突击迫使王正行陷入被动防守,首局连得8分的“暴走模式”直接摧毁其信心。而王正行在第二局16-12领先时突然放弃进攻优势,转为保守控制,反而让出主动权,暴露出战术执行力和临场应变能力的不足。

二、成长困境:高排名下的低效表现

尽管世界排名第19位,王正行本赛季25场比赛中仅取得13胜12负(胜率52%),远低于贺首维59.4%的赛季胜率(32场19胜)。这种“排名虚高、实战疲软”的反差,折射出年轻选手在技术全面性和心理抗压能力上的短板:

- 技术粗糙:进攻手段单一,缺乏变化,尤其在被动局面下过度依赖强攻导致失误率飙升;

- 心理脆弱:关键分处理能力差,领先时保守、落后时急躁的恶性循环屡次重演;

- 体能分配不合理:连续参赛导致的疲劳积累,使其在比赛后半段专注力显著下降。

教练组需警惕的是,这种“遇强则溃、遇弱不稳”的表现已非状态波动,而是成长为顶尖选手必须突破的瓶颈。若不能尽快解决失误率高、战术僵化的问题,恐将陷入“排名下滑→信心受挫”的恶性循环。

三、国羽男单格局:翁泓阳独苗背后的隐忧

随着王正行、陆光祖相继出局(后者1-2惜败带伤作战的李卓耀),翁泓阳成为国羽男单16强仅存选手。这位刚夺得中国大师赛冠军的“小林丹”延续火热状态,以21-16、21-13横扫爱尔兰选手阮日,展现出精准的落点控制和凶悍的突击能力。其本赛季37战24胜(64.9%胜率)的稳定表现,与王正行形成鲜明对比。

但翁泓阳的“独苗”身份也揭示国羽男单的梯队危机:

- 主力缺阵:李诗沣因脚伤退赛休整,全力备战年底总决赛;

- 新老断层:陆光祖苦战惜败暴露体能短板,王正行等00后新星尚未成熟;

- 外战压力:印尼金廷、乔纳坦等名将状态正佳,日本新生代渡边航贵虎视眈眈。

四、破局之道:技术打磨与心理建设的双重课题

针对王正行的困境,国羽需采取针对性措施:

- 技术层面:

- 强化多拍相持能力,减少主动失误(尤其网前小球和后场杀球命中率);

- 开发变速突击战术,打破“匀速拉吊”的单一节奏;

- 心理干预:

- 引入运动心理学家,通过模拟关键分训练提升抗压能力;

- 控制参赛频率,避免“以赛代练”导致的疲劳性失误;

- 梯队建设:

- 建立“翁泓阳-王正行”师徒帮扶机制,传递大赛经验;

- 组建数据分析团队,针对不同对手制定个性化战术。

挫折是成长的必经之路

王正行的惨败虽令人扼腕,却是年轻选手蜕变必经的阵痛。纵观羽坛历史,林丹早年也曾因“玻璃心”屡遭诟病,最终通过针对性训练成为传奇。对于国羽而言,当下需以翁泓阳为标杆,帮助王正行等新星突破技术心理双瓶颈。正如网友所言:“6-21的比分不是终点,而是认清差距的起点。” 只有直面问题,方能在未来大赛中实现从“一轮游”到“扛大旗”的跨越。

发表回复