隐藏式门把手作为新能源汽车时代的一个标志性设计,曾被视为科技感与未来感的象征,如今却因一系列安全事故陷入舆论漩涡。2025年9月,美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)宣布对约17.4万辆特斯拉Model Y展开调查,原因是其电子门把手存在失灵风险,导致多名车主被迫破窗解救被困儿童。这一事件不仅将特斯拉推向风口浪尖,更引发了全球汽车行业对隐藏式门把手安全性的深刻反思。国产新能源汽车品牌在过去几年中纷纷效仿这一设计,如今面临”抄错作业”的质疑。本文将系统梳理隐藏式门把手的发展脉络、安全隐患、国内外监管动态,以及行业正在进行的自我修正,为读者呈现这一争议性技术背后的安全哲学与设计伦理。

特斯拉的”招牌设计”陷入危机:17.4万辆Model Y调查事件剖析

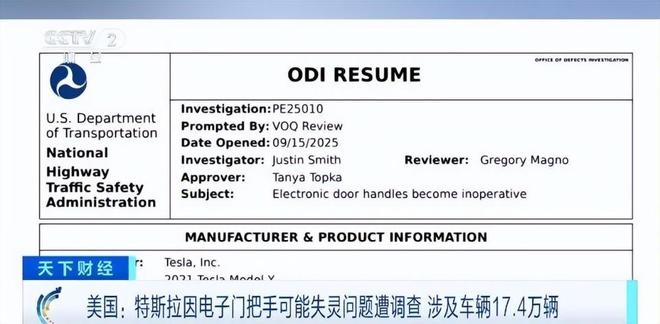

2025年9月,美国汽车安全领域掀起了一场风暴。NHTSA宣布对约17.4万辆2021款特斯拉Model Y展开调查,起因是收到了9份关于电子门把手失灵的正式报告。在这些报告中,多位车主反映下车后电子门把手无法正常工作,导致车门锁闭,儿童被困车内,最终不得不采取破窗的极端手段解救孩子。这一调查将特斯拉置于舆论的风口浪尖,颇具讽刺意味的是,隐藏式门把手正是特斯拉2012年推出Model S时的”招牌设计”,曾引领汽车设计潮流,如今却成为其安全隐患的焦点。

调查显示,Model Y门把手失灵的主要原因在于控制系统的电池电压不足。当电池电压过低时,无法为门把手电机提供足够动力以推开车门。尽管特斯拉在车内设计了物理手动开门装置——位于车门储物槽下方的拉环,但对儿童而言,在紧急情况下要迅速找到并操作这一隐蔽装置几乎是不可能的任务。这一设计缺陷暴露了特斯拉在追求极简美学时对安全冗余的忽视,将形式置于功能之上,最终酿成安全隐患。

历史案例的警示其实早有征兆。2023年7月,一汽丰田曾因门把手问题召回12205辆bZ3汽车,原因是其后门外把手拨叉在高温高湿环境下可能与门锁锁杆产生滑动不畅,导致车门无法正常锁止或解锁。更早的2022年,广西贵港一辆新能源汽车碰撞后因车门锁止,救援人员不得不破窗施救;2024年4月,山西运城一辆问界M7追尾起火,前机舱和乘员舱电源线被切断,门把手控制器无法接收弹出信号,延误了车内人员疏散并最终造成人员伤亡。这些案例共同揭示了电动门把手在极端条件下的致命弱点。

面对NHTSA的调查,特斯拉的回应显得苍白无力。该公司强调在碰撞测试中门把手能够正常弹出,但实际事故的复杂性远超实验室条件。当车辆遭遇真实碰撞时,电源系统可能受损、线路可能断裂、控制单元可能失灵,这些都会导致电子门把手系统失效。特斯拉案例的特殊意义在于,它标志着汽车行业对隐藏式门把手的认知转折——从追捧其科技感到质疑其安全性,这一转变正在全球范围内引发连锁反应。

形式与功能的悖论:隐藏式门把手的兴起与设计初衷

隐藏式门把手并非特斯拉首创,其历史可追溯至1952年的奔驰300 SL——一款为了追求极致空气动力学性能而诞生的传奇跑车。这款被称为”鸥翼门之父”的经典车型首次将门把手隐藏于车身曲线之中,以减少风阻并实现更高的极速。在随后的半个多世纪里,隐藏式门把手仅零星出现在日产GT-R、奔驰SLS AMG等超跑或超豪华车型上,作为彰显性能与奢华的符号,而非大众化设计元素。这一局面直到2012年特斯拉Model S的推出才被彻底改变,特斯拉不仅采用了隐藏式设计,更赋予其电动弹出功能与科技仪式感,使这一设计成为新能源汽车的”标配”。

空气动力学的争议一直是隐藏式门把手的主要卖点。据浙江大学能源工程学院动力机械及车辆工程研究所副所长朱绍鹏介绍,采用隐藏式门把手的初始动机确实是为了降低风阻、风噪,提高续驶里程并增强舒适性。相关数据显示,每降低0.003Cd的风阻系数,新能源汽车就能多行驶约6公里。然而,这一优势的实际意义备受质疑。研究表明,隐藏式设计仅比外拉式设计减少0.12%的空气阻力,影响微乎其微,远小于轮毂造型和后视镜设计对风阻的影响。长城汽车董事长魏建军甚至直言,隐藏式门把手对降低风阻的作用”几乎可以忽略不计”。

隐藏式门把手流行的真正驱动力更多来自美学与营销考量。在汽车电动化浪潮中,新兴品牌急需通过差异化设计与传统燃油车形成视觉区隔,隐藏式门把手因其强烈的科技未来感成为理想的”设计符号”。蔚来ES8的感应触碰门把手、小鹏P7的呼吸闪烁门把手、理想L9的自动弹出回缩门把手,这些设计虽然增加了成本与复杂性,但成功塑造了”隐藏式门把手=高端电动车”的消费者认知。在这种市场氛围下,即便对实用性存疑的车企也不得不跟随潮流,以免在产品对比中处于”落后”境地。

成本与维护性的劣势使隐藏式门把手的设计悖论更加突出。传统机械门把手结构简单、安装方便、故障率低且维修便捷;而隐藏式门把手则需增加电机电控、弹出机构、传感器等复杂部件,成本达到传统把手的2-4倍。朱绍鹏指出,隐藏式设计”结构更加复杂,故障率高,安装维护复杂”。更值得关注的是,这种复杂设计带来的不仅是日常使用的不便,更可能是事故中的致命风险——当车辆遭遇碰撞、断电或系统故障时,电动门把手可能完全失效,将驾乘人员置于危险境地。形式与功能的天平显然已经倾斜,当设计美学凌驾于安全考量之上时,危机的种子便已埋下。

血泪教训:隐藏式门把手在事故中暴露的致命缺陷

隐藏在流线型车身之下的门把手,在平日或许能带来赏心悦目的视觉效果,但当事故发生时,这些设计却可能成为阻碍逃生的死亡陷阱。近年来,随着隐藏式门把手的普及,相关安全事故频发,每一幕惊心动魄的救援场景都在叩击汽车安全设计的良知。2024年4月山西运城的那起惨痛事故中,一辆新能源汽车追尾后起火,由于碰撞导致电路中断,电动门把手完全失效,延误了车内人员疏散,最终酿成不可挽回的后果。类似的悲剧在2022年广西贵港也曾上演,一辆新能源汽车碰撞后车门锁止,救援人员不得不破窗施救。这些案例共同揭示了一个残酷现实:当车辆最需要保障逃生通道畅通时,隐藏式门把手却可能成为最致命的障碍。

断电失效机制是隐藏式门把手的阿喀琉斯之踵。与传统机械把手不同,电动隐藏式门把手高度依赖车辆的电子控制系统。在正常工况下,这套系统运作流畅;然而一旦车辆遭遇严重碰撞或起火,电源线路很可能被切断,导致门把手控制器无法接收弹出信号。北京一位新能源车主张女士在了解到近期事故案例后惊觉,如果自家车辆在事故中受损,她甚至不知道如何手动开门——后门的机械开关隐藏在车门储物盒底部,紧急情况下难以快速定位和操作。这种设计显然忽视了最基础的安全哲学:逃生装置必须直观、可达且不依赖电力。

表:隐藏式门把手与传统门把手在事故场景中的性能对比

| 特性 | 隐藏式门把手 | 传统机械门把手 |

|---|---|---|

| 电力依赖 | 完全依赖,断电即失效 | 不依赖,纯机械操作 |

| 操作直观性 | 隐蔽,需特定知识 | 直观,普遍认知度高 |

| 救援难度 | 需专业工具破拆,耗时长 | 可快速撬开,施救简便 |

| 极端环境适应性 | 低温易冻结,高温易失灵 | 受温度影响较小 |

| 结构复杂度 | 高,含电机、传感器等 | 低,纯机械结构 |

救援延误问题在事故场景中尤为突出。资深汽车工程师唐志军曾尖锐指出:”车辆起火时周围的温度非常高,传统机械式把手拉一下就能打开,你可能还能忍受那种短时间接触一下的高温。但如果是隐藏式门把手,拉出来都要费半天劲,就更别提救人了。”这一描述绝非夸张,2022年4月,一位车主发生碰撞事故后,隐藏式门把手未能弹出,无法拉开车门营救,最终多名路人不得不使用工具撬开车门才将伤者救出。这种救援延误在医学上被称为”黄金时间”的丧失,对伤者预后可能产生决定性影响。

儿童安全风险是另一个被长期忽视的维度。特斯拉Model Y尽管设计了物理手动开门装置,但其位置——车门储物槽下方——对儿童极不友好。在恐慌状态下,即便是成年人也可能难以快速定位这一隐蔽开关,更不用说儿童。北京市第六医院手外科团队学科带头人王兴东特别警示了隐藏式门把手对儿童的风险:”孩子对很多事物都很好奇,有时仅仅为了好玩而摆弄门把手,但自身风险意识又比较低,这也使得儿童在使用隐藏式门把手时受伤几率增加。”夹手风险与逃生障碍的双重威胁,使隐藏式门把手对儿童安全构成严峻挑战。

冰冻与困惑:隐藏式门把手在日常使用中的尴尬与风险

当北方冬季的寒风掠过车身,隐藏式门把手常常成为首批”投降”的部件。在哈尔滨这样的严寒城市,每年冬天都有大量新能源车主面临门把手冻结无法弹出的窘境。”冬天车在外面停一晚上,第二天早上门把手就冻得牢牢的,根本打不开,不得不借助工具。”哈尔滨新能源车主李先生的遭遇绝非个例。数据显示,2024年冬季哈尔滨某4S店因门把手冻结引发的维修案例同比增长65%,单次维修成本高达传统汽车门把手的35倍。这种极端环境下的可靠性问题,暴露出隐藏式设计在适应性上的重大缺陷——一种连基本使用需求都难以满足的设计,何以保障更高层次的安全?

用户体验的混乱从第一次接触就开始了。调查显示,超过40%的消费者在首次使用隐藏式车门把手时需要30秒以上才能找到开启方式。在网约车场景中,这一困惑被进一步放大,不少司机不得不张贴”开门提示贴”或口头指导乘客操作。社交媒体上流传着无数关于隐藏式门把手的尴尬故事:乘客在车外茫然摸索,司机在车内焦急指挥;”把手伸进去!伸进去按!用力按!再拉!”——这样的对话已成为新能源网约车的典型场景。当一种设计需要额外说明才能完成最基本的开门操作时,其人性化程度就值得深刻反思。

表:隐藏式门把手日常使用中的主要问题及发生频率

| 问题类型 | 具体表现 | 高发场景 | 用户影响 |

|---|---|---|---|

| 低温冻结 | 门把手无法弹出 | 北方冬季户外停车 | 无法进入车辆,需长时间解冻或专业维修 |

| 操作困惑 | 找不到开启位置或方法 | 首次使用或乘坐不同车型 | 尴尬延时,影响出行效率 |

| 夹手风险 | 弹出/收回过程中夹伤手指 | 操作不熟练或反应迟缓 | 肢体伤害,儿童风险更高 |

| 系统故障 | 电子失灵无法弹出 | 电力系统故障或元件老化 | 无法正常使用,需昂贵维修 |

| 标志不清 | 应急开关位置隐蔽 | 紧急情况需要快速逃生 | 延误逃生时机,增加安全风险 |

夹手伤害是隐藏式门把手另一个不容忽视的风险。由于其弹出和收回机制较为复杂,在操作过程中如果使用者反应不及时或动作不协调,就容易被夹到手。多位记者在试驾过程中亲身经历过这一问题,由于受夹面积较小,防夹保护未能奏效,导致手指被挤压而充血肿大。更令人担忧的是儿童安全,他们对新奇事物充满好奇,却缺乏风险意识,摆弄门把手时受伤几率显著增加。北京市第六医院手外科团队的临床数据表明,与隐藏式门把手相关的夹伤病例近年来呈上升趋势,尤其是儿童手指挤压伤更为常见。

维修经济性问题也使隐藏式门把手的性价比受到质疑。与传统机械把手相比,隐藏式设计的复杂结构带来了更高的故障率和维修成本。朱绍鹏透露,隐藏式车门把手的成本约为传统车门把手的二到四倍。而一旦出现故障,维修费用更是惊人——在北方地区,因冻结导致的隐藏式门把手维修单次成本可达传统把手的35倍。这种高昂的维护成本与微乎其微的空气动力学收益形成鲜明对比,使越来越多的消费者和行业专家开始质疑:隐藏式门把手的设计价值是否被过度夸大?当一种设计既增加成本又降低可靠性时,其存在的必要性就应当受到严格审视。

监管重拳与行业自救:全球规范浪潮与技术改良路径

面对隐藏式门把手引发的安全危机,全球监管机构终于亮出”红牌”。2025年5月8日,中国工业和信息化部发布公告,就《汽车车门把手安全技术要求》强制性国家标准公开征求意见。这一新规直指隐藏式门把手的核心安全隐患,要求增加机械或断电保护等安全冗余设计,保证在断电、碰撞等事故中车门系统能够开启;同时规范隐藏式车门把手的标志要求,确保紧急情况下易于识别和操作。更严厉的举措可能还在后路——据媒体”明镜Pro”透露,监管层面考虑对全隐藏式门把手”一刀切”禁止使用,仅允许半隐藏式及传统门把手,且必须带有机械冗余,并给予一年过渡期,预计2027年7月执行。

国际监管动态与中国步调一致。欧盟新车安全测试机构(E-NCAP)宣布从2026年1月起,强制所有送检新车必须配有指定实体按键,核心功能禁止完全依赖触屏操作。这一规定虽不直接针对门把手,但反映了国际社会对汽车设计过度电子化的警惕。在美国,NHTSA对特斯拉Model Y门把手的调查可能引发更大范围的召回与设计修正。全球监管趋严的态势表明,汽车设计正在经历从”形式追随功能”到”形式服从安全”的范式转变,任何以牺牲安全为代价的创新都将受到严格限制。

行业自救行动已悄然展开。部分意识到问题严重性的车企开始主动修正设计,推出改良方案。比亚迪海豹06车型回归全机械半隐藏式门把手,小米SU7采用结合电动解锁和传统机械式的半隐藏设计。小鹏汽车董事长何小鹏公开表示正在研发”极端情况下更好开”的车门把手解决方案,强调”不管在平常还是在冬天,或是在异常情况下都不能掉链子”。吉利汽车则公开了一项隐藏式车门把手紧急解锁专利,通过机械传动+双电路备份+低温自加热技术,确保在碰撞、断电、极寒等极端情况下仍可手动解锁。这些技术路径虽然差异明显,但共同指向一个目标:在保留隐藏式设计美学优势的同时,确保其安全可靠性。

标准缺位问题是当前混乱局面的深层原因。国内现行与汽车门把手相关的QC/T 988—2014《汽车车外门拉手》和QCT1211—2024《乘用车车门内开拉手总成》标准主要针对传统机械把手,对电动式、隐藏式门把手的布置、标志、安全功能、结构强度等技术要求几乎空白。《汽车车门把手安全技术要求》的制定将填补这一关键缺口,从救援逃生角度强化安全逻辑,规范隐藏式车门内把手、应急式车门内把手的标志可见性,保证事故发生后门锁操纵机构功能不丧失。这一标准有望终结车企在门把手设计上”各自为政”的现状,为安全创新划定明确底线。

消费者觉醒正在加速行业变革。《2024年新能源汽车用户用车焦虑洞察报告》显示,消费者对隐藏式门把手配置隐患的焦虑高居首位,其故障率高、事故应急能力不足的问题已实质性影响用车体验。在社交媒体和投诉平台上,关于隐藏式门把手的设计缺陷讨论日益增多,越来越多的消费者开始质疑这种”华而不实”的设计必要性。这种舆论压力与监管重拳形成合力,迫使车企重新审视设计优先级——当市场开始用脚投票时,任何忽视安全的美学追求都将付出沉重代价。

发表回复