在当今社会,追求苗条身材已成为许多人的共同目标,然而这一美好愿望却被不法分子利用,演变成一场危及生命的健康危机。近期,厦门机场海关在一名入境旅客的“伴手礼”中查获的伪装于食品包装袋内的12种“减肥药品”,再次敲响了公共安全的警钟。这些看似普通的零食、糖果和保健品,实则是含有地西泮和芬特明等国家管制精神药品的“毒陷阱”,不仅无法带来健康的美,反而会导致成瘾、器官损伤甚至死亡。本文将全面揭露这些“减肥零食”的伪装手段、致命成分、流通渠道以及防范措施,帮助公众识别并远离这些披着甜蜜外衣的健康杀手。

甜蜜陷阱:当零食与药品的边界被刻意模糊

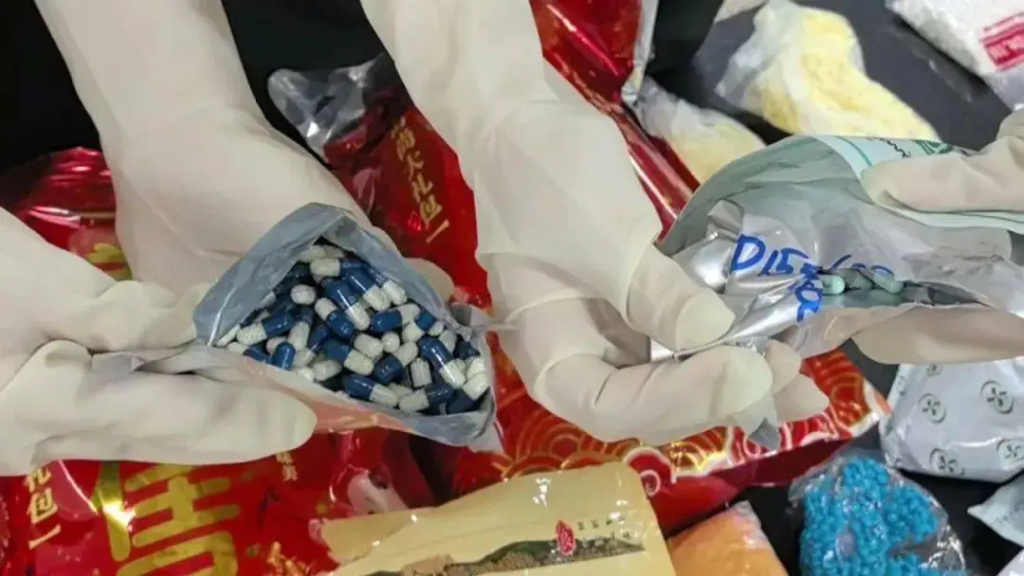

走进任何一家便利店或药店,琳琅满目的零食和保健品令人眼花缭乱,但其中潜藏着多少健康陷阱却鲜为人知。厦门机场海关查获的案件显示,不法分子将地西泮和芬特明等管制精神药品精心伪装在普通食品包装中,这些包装“外观完好、无二次塑封痕迹”,极易让人放松警惕。更可怕的是,这些药品均无生产日期、质量合格证明、生产厂家等基本信息,是典型的“三无产品”,却因为被冠以“减肥特效”的名头而悄然流通。

毒品伪装术已发展出令人防不胜防的形式。福州市禁毒部门梳理的案例显示,甲基苯丙胺(冰毒)被包装成“特效减肥药”,通过邮寄渠道流通;而“时尚电子烟”则被鼓吹为“合法上头”的“潮品”,实则内含违禁物质。这些伪装手段多样且迷惑性强,对公众尤其是青少年构成了严重威胁。在近期全民禁毒宣传月中,各地曝光的案例触目惊心:标榜“无须节食,快速瘦身”的“三无”减肥药,实为冰毒;宣称“合法上头”的电子烟,含有依托咪酯等有害物质;而看似无害的“溶脂巧克力”,则暗藏已被禁多年的西布曲明。

儿童误服事件更是令人揪心。福建省儿童医院接诊的3岁女孩甜甜(化名)误将17粒外观酷似巧克力的减肥药当作零食吃下,随后出现胡言乱语、意识模糊、全身震颤等严重中毒症状,并伴有高血压、心动过速及多器官损伤。经诊断,这些“巧克力”含有违禁成分西布曲明——一种早已被国家明令禁止的减肥药物成分,因其可能导致严重的心脑血管疾病甚至死亡而被禁用。类似的悲剧不止一例:长沙一名4岁男孩误服20余粒糖衣包裹的精神类药物“五氟利多”后,引发抽搐和代谢紊乱;江苏徐州一名2岁女童因误食妈妈买的“减肥巧克力”抢救无效离世;佛山一名3岁男童误食“减肥巧克力”后出现两天不睡觉、冒冷汗、发颤、吐舌、翻白眼等奇怪症状。

这些案例揭示了一个令人不安的趋势:药品糖果化已成为儿童安全的重大威胁。制药企业为改善口感而添加的蔗糖、蜂蜜、果糖等天然糖类,阿斯巴甜、三氯蔗糖等人工甜味剂,以及糖衣包裹技术,虽然解决了药物难以下咽的问题,却也为儿童误食埋下了隐患。药物误服已成为儿童急诊最常见的意外伤害之一,而家长们的懊悔——“都怪我们没把药收好”——更是提醒我们,药品安全管理刻不容缓。

致命成分:揭开“减肥零食”中的化学真相

那些被包装成零食的所谓“减肥产品”,之所以能产生快速瘦身的效果,是因为其中添加了各种化学物质,这些成分在抑制食欲的同时,也严重危害着服用者的身心健康。厦门机场海关查获的“伴手礼”中,就含有两种国家管制的第二类精神药品——地西泮和芬特明。地西泮即常见的“安定”,主要用于抗癫痫、抗惊厥、镇静催眠,但长期使用会产生依赖性和戒断反应;芬特明则通过抑制食欲达到减肥效果,但过量服用会产生兴奋和致幻作用,导致焦虑、精神紧张和认知障碍。

更为常见的是已被明令禁止的西布曲明。这种中枢神经抑制剂通过增强饱胀感、降低食欲来达到减肥目的,但其副作用包括心率加快、血压增高,严重时可导致中风甚至死亡。2010年10月,我国就已停止西布曲明制剂和原料药的生产、销售和使用,然而时至今日,它仍被非法添加到各种“减肥咖啡”“减肥糖果”中,通过网络渠道销售。江苏徐州一名2岁女童因误食含西布曲明的“减肥巧克力”抢救无效离世;佛山一名3岁男童误食后出现两天不睡觉、冒冷汗、发颤等异常症状;浙江慈溪女孩小许喝了“减肥星空咖啡”后出现心跳加快、血压飙升、口干舌燥、头晕眼花等症状而被送医。这些触目惊心的案例背后,是一个个家庭的破碎和无法挽回的健康损失。

“网红减肥药”中常见的违禁成分远不止于此。泰国DC减肥药等非法产品中含有我国管制的多种精神药品成分,如安非拉酮、芬特明、地西泮、氯硝西泮等。安非拉酮作为国家列管的第一类精神药品,会提高身体兴奋性,导致情绪波动或失眠,长期使用可产生依赖性;芬特明则可能引发肺动脉高压、心脏瓣膜病等严重副作用;地西泮长期服用会出现耐受和依赖性,突然停药会产生戒断反应;而氟西汀虽然能通过破坏肠胃功能达到减肥效果,但使用不当可能导致死亡等严重后果。

这些化学成分对人体造成的伤害是多系统且长期性的。芬特明大多作用于拟交感神经,控制食欲或产生镇静效果,常见副作用包括心跳加速、高血压、睡眠困难、头晕和烦躁不安,随着剂量增加会出现认知和精神障碍。地西泮可导致嗜睡、头痛、乏力、运动失调以及兴奋不安,长期使用会产生依赖性和成瘾性。而西布曲明则会对心脏功能和神经系统造成不可逆的损伤,长期食用者会出现头痛、心悸、失眠等问题。这些药物成分通过不同机制干扰人体正常机能,虽然短期内可能带来体重下降的假象,但长期服用无异于慢性自杀。

值得注意的是,这些非法减肥产品往往多重成分混合使用,加剧了健康风险。大连邮局海关曾在来自泰国的进境邮包中查获426片“减肥药”,检出芬特明和地西泮两种违禁成分。这种组合使用会放大各自的副作用,对中枢神经系统、心血管系统等造成复合伤害。更令人担忧的是,这些药物之间的相互作用尚未经过科学验证,其潜在危害可能远超我们的认知。

暗流涌动:非法减肥产品的流通渠道与法律风险

在监管部门的高压打击下,这些有毒的“减肥零食”如何还能源源不断地流入市场?调查发现,不法分子已经构建了一套隐蔽而复杂的流通网络,利用跨境邮寄、私人代购、社交媒体销售等多种渠道规避监管。厦门机场海关查获的案件揭示,一名入境旅客试图通过“伴手礼”形式携带大量非法药品入境,这些药品被分散隐藏在多个食品包装袋内,总净重达11.93kg。更早的案例显示,天津邮局海关在进境邮寄渠道查获120包“三无”减肥药,这些药品被藏匿于饼干零食盒中并用透明塑料袋重新封装;福州海关也在申报为“保健品”的进境邮件中查获390粒“三无”减肥药片。

跨境走私是这些非法减肥产品进入国内市场的重要途径。大连邮局海关曾截获来自泰国的邮件,内含426片含有芬特明和地西泮的“减肥药”。这些药品往往伪装成衣物、保健品等常规物品,通过虚假申报逃避监管。我国对精神药品的进出口实行严格的许可证管理制度,进口精神药品必须取得《精神药物进口准许证》,任何未经许可的携带或邮寄行为均属违法。然而,高额利润驱使不法分子铤而走险,构建起一条条跨国走私链条。

网络销售是这些产品的另一大流通渠道。在社交媒体和电商平台上,这些非法减肥产品被包装成“网红产品”,以“不运动不节食”“躺着都能瘦”为噱头吸引消费者。它们通常没有生产厂家、生产地址和成分说明,用透明塑料袋简易分装,五颜六色、大小不一。商家利用消费者急于求成的心理,鼓吹产品的“神奇”效果,却隐瞒其毒副作用和成瘾风险。浙江省慈溪女孩小许就是在网购了“减肥星空咖啡”后出现严重不良反应而入院治疗。

值得警惕的是,这些非法流通渠道背后隐藏着巨大的法律风险。根据《中华人民共和国药品管理法》和《刑法》,未取得药品批准证明文件进口药品,足以严重危害人体健康的,可处三年以下有期徒刑或拘役;对人体健康造成严重危害或有其他严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑。胡某某通过境外代购人员购买治疗癫痫的药品并加价销售给202名群成员的案例表明,即使出于“治病救人”的目的,未经许可销售药品也可能构成非法经营罪。

对于个人携带药品入境的行为,法律也有明确规定。个人自用携带入境的少量药品应当以自用、合理数量为限,并如实向海关申报,接受监管,不得转让他人或售卖。医疗机构不得购进使用这些携带入境的药品。违反这些规定可能面临药品没收、罚款、上“黑名单”,甚至禁止入境、遣返回国等处罚,更严重的可能被判刑入狱。意大利都灵机场曾截获一名从北京出发的旅客,在其行李中查获500余件未经申报的药品,该旅客或因非法携带药物面临至多一年的刑期和10万欧元罚款。

这些案例提醒我们,药品的跨境流通绝非小事,消费者应当时刻保持警惕,通过正规渠道购买合法产品,切勿因一时疏忽或贪图便宜而触犯法律,更不要拿自己的健康和生命冒险。面对市场上五花八门的减肥产品,消费者需要擦亮眼睛,辨别真伪,远离那些来路不明、效果“神奇”的产品,不给不法分子可乘之机。

生命至上:构建全方位防范体系应对健康威胁

面对日益隐蔽的毒品伪装和非法减肥产品威胁,个人、家庭和社会需要构建起多层次的防御体系,才能有效应对这一公共卫生安全挑战。从近期曝光的案例来看,这些有毒“减肥零食”已经渗透到日常生活的多个角落,防范工作需要从提高认知、加强监管和倡导健康生活方式等多方面入手。

个人防范是抵御这类健康威胁的第一道防线。公众应当充分认识到,任何声称“不运动不节食”就能快速减肥的产品都极有可能含有非法添加成分。禁毒部门提醒,在购买药品时,务必选择正规药店或正规电商平台的药品旗舰店,避免通过非正规途径购买各种“特效药”。那些表面看似立即奏效的产品,实际可能是身体产生毒品依赖的初期反应。对于家中有儿童的家长,更需要特别注意药品存放安全,将药品放置在儿童无法触及的地方,避免药品“糖果化”包装导致误服。医学专家强调,一旦发生儿童误服药品情况,应及时就医,切勿盲目自行抠喉催吐,以免造成比药物中毒更危险的窒息后果。

家庭监管在预防儿童误服和家庭成员滥用方面起着关键作用。从福建省儿童医院接诊的案例可以看出,许多儿童误服事件都与家长药品存放不当有关。家长应当建立安全的家庭药品管理制度:保留药品原包装和说明书;使用儿童安全包装;将药品存放在上锁的柜子中;定期清理过期药品;教育儿童认识药品的危险性。同时,家庭成员间应当建立开放的沟通机制,特别是对青少年进行正确的健康观念引导,避免因身材焦虑而误入“减肥药”陷阱。家长自身也应树立正确的身体形象认知,不以极端瘦身为美,为子女树立健康的生活榜样。

社会共治是遏制非法减肥产品泛滥的根本途径。海关部门持续加强邮寄物品监管,加大对违禁品的风险分析和查缉力度,不断提升毒品及精神管制药品的打击能力。禁毒部门则通过全民禁毒宣传月等活动,向社会公众普及毒品伪装知识,提高全民防范意识。2025年6月,福州市禁毒部门通过梳理典型案例,向公众揭示了毒品隐藏于日常物品中的多种伪装手段,提醒人们防范隐蔽的“毒陷阱”。这些社会层面的治理措施,与个人和家庭防范形成了立体防护网络。

从根本上说,树立正确的健康观念才是抵御这些健康威胁的终极武器。禁毒部门明确指出,借助药物减肥只能保持短暂效果,还会对身体造成不良影响,坚持运动、健康饮食才是保持身材的最佳选择。医学研究证实,没有任何药物能够替代健康生活方式带来的长期益处。那些宣称“月瘦30斤”的产品往往以牺牲健康为代价,最终可能导致“减肥”变“减寿”的悲剧。社会各界应当共同努力,消除不合理的瘦身文化,倡导多元化的审美标准,减少人们特别是青少年对减肥药物的需求。

在这场与隐蔽健康威胁的斗争中,没有旁观者。从个人到家庭,从社区到国家,每个层面都需要行动起来,共同构建抵御有毒“减肥零食”的防火墙。只有通过提高全民健康素养、加强法律法规执行、完善市场监管机制等多管齐下,才能有效遏制非法减肥产品的蔓延,保护公众身心健康,避免更多因误服或滥用而导致的生命悲剧。记住:美丽不应以健康为代价,任何承诺快速瘦身的“神奇产品”都值得怀疑,坚持科学饮食和适量运动才是通向健康的唯一正道。

发表回复