一、茶文化的当代经典与权威背书

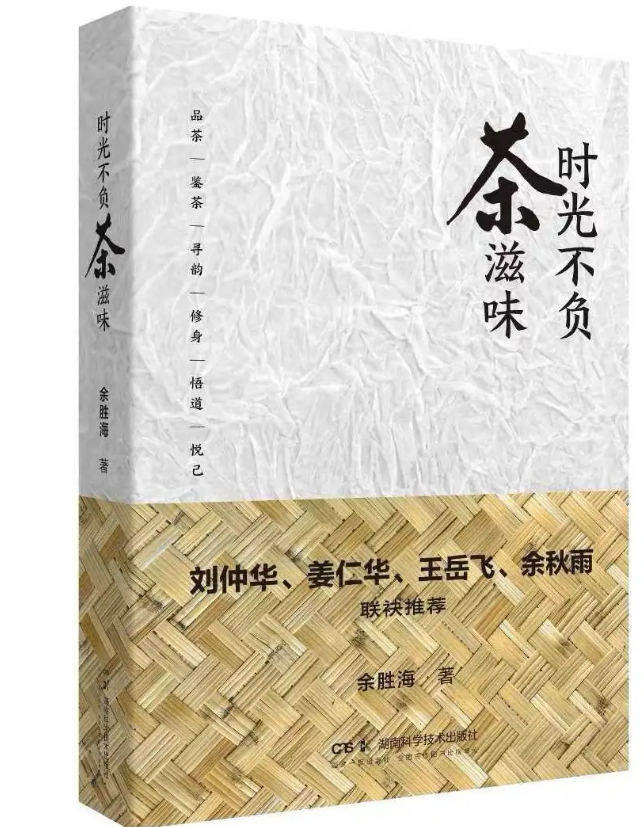

中国工程院院士、湖南师范大学校长刘仲华作为茶学泰斗,为余胜海的《时光不负茶滋味》亲撰序言,称其为“当代中国茶文化的经典之作”。刘仲华是黑茶提质关键技术突破的领军者,其学术权威性为该书赋予了深厚的专业底色。他在序中强调,该书“颠覆了大众对传统饮茶的认知”,不仅梳理了茶叶的生长环境、制作工艺与品鉴技巧,更通过作者三十余年的饮茶实践,解码了中国茶文化的核心——从“柴米油盐”的日常到“和敬清寂”的精神境界。

书中五大篇章(茶与生活、寻茶探秘、茶韵心语、茶道美学、饮茶感悟)的结构,恰似一场从物质到精神的茶道之旅。刘仲华特别赞赏作者以“清新雅致的文笔”将茶的科学性与人文性融合,如对云南大叶种茶树基因的解析与对“花蜜香”红茶风味的诗意描摹,这与他在广州黄埔红茶改良项目中“从60分到90分”的科研理念不谋而合——既需技术革新,亦需文化传承。

二、茶道美学:从技艺到哲思的升华

余胜海笔下的茶道,是“和、敬、清、寂”的东方哲学具象化。他提出“泡茶需摒弃杂念”,这一观点与刘仲华团队在岭头山茶园“选育良苗需两年静心观察”的科研态度异曲同工。书中以六大茶类喻人生百态:绿茶的清新如少年,黑茶的醇厚似长者,而红茶的“花蜜香”则是岁月沉淀后的甘甜。这种类比不仅展现作者对茶叶物质特性的精通,更揭示茶道与生命况味的深层共鸣。

茶席间的仪式感亦被赋予现代意义。余胜海认为,即便简陋环境中的一杯茶,亦可成为“心灵的暂停键”。这一理念呼应了当代人对抗焦虑的需求——正如刘仲华院士团队通过科学手段提升茶叶品质,却仍保留手工采摘的传统,让“技术”与“人文”在茶汤中交融。

三、分享与独处:茶道中的辩证智慧

“分享是彻悟,是‘舍’与‘得’的辩证法。”余胜海将茶道精神延伸至人际关系的构建。他常购茶赠友,认为分享的不仅是茶汤,更是“品茗的乐趣与生命的顿悟”。这种“物质与精神双重分享”的理念,恰似刘仲华团队将“黄埔红”茶树资源从杂乱无章选育为整齐优质的产业资源,最终惠及茶农与消费者。

然而,茶道亦崇尚独处。余胜海“与书茶相伴”的生活方式,暗合陈继儒“一人得神”的古典茶境。他在独饮中抵达“内心丰盈”,这一境界与刘仲华评价岭头山“茶中有林,林中有茶”的生态美学相映成趣——皆是对“静”的极致追求。

四、寻茶之旅:诗意栖居与乡村振兴

余胜海的足迹遍布全国茶山,其寻茶故事成为“诗与远方”的现代注解。书中对市井茶馆与深山茶园的描绘,不仅是一幅民俗画卷,更暗含乡村振兴的当代命题。例如,刘仲华团队在黄埔岭头山通过茶产业带动文旅融合,使老茶园焕发新生,而余胜海笔下茶农的“手工炒茶”与“现代化车间”的并存,则展现了传统与现代的共生。

茶汤里的中国精神

《时光不负茶滋味》之所以被刘仲华誉为“经典”,在于它超越了饮茶指南的范畴,成为一部融合科学、美学与哲思的生活启示录。从刘仲华的科研严谨到余胜海的人文抒写,茶的文化基因被不断激活——它既是院士实验室里的数据,也是文人杯中的月光;既是乡村振兴的产业密码,也是都市人安顿心灵的良方。

正如书中所言:“一杯茶里的幸福,是握在手心里久久未曾离开的心安和淡然。” 在快节奏的现代社会中,这种“茶韵悠然,心境自明”的智慧,或许正是我们亟需的精神解药。

发表回复